一照一信显师风——初识林非

时间:2010-07-28 08:37来源:文学原创 作者:塞上老残 点击:

次

试问,当今文艺界所谓的“明星”、“大腕”,有几个能做到为一个风烛残年的业余文学爱好者亲笔回函,而又情深意浓地谆谆教导呢?因此,当我看罢信之后,除了激动之外,刹那间的另一感慨则是:这才是我心目中最具“大师”风度的 “大腕”!是当今那些被年轻人追捧的所谓的“大腕”们岂可与之比肩的“大腕”!是颇具鲁迅遗风的、显现大师凤范的、当之无愧和受人尊敬与爱戴的真正意义上的“大腕”啊!

|

一照一信显师风

——初识林非

韩世祯(塞上老残)

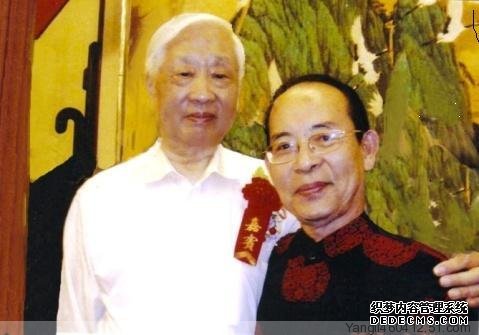

这是我与林非先生的一帧合影照片。

近一年多来,每逢我读书或作文时,写字台上镜框内林老的目光总在时时注视着我,关注着我,甚或是期待着我。而我,却在这只有一米见方的小小氛围中,惜墨如金,不肯轻易下笔,以至连报社的约稿都迟迟不能送上。

2007年金秋时节的北京,风和日丽,天高气爽。正值中秋之日,我怀着喜悦与激动的心情,与其他获奖者一起步入全国政协礼堂,出席“华夏情”全国文学艺术大奖赛颁奖盛典。落座以后,举目望去,一排由全国箸名学者、教授和作家组成的嘉宾都已就位。顺次扫视中,当看到一位比别人高出一头的白发老者时,我的头颈便不再移动而凝视良久。我很清楚,使我驻目的既不是身高,也不是发白,而是他那具有穿透力的深邃的眼神和那不凡的学者气质!当随后听到介绍是中国散文学会会长、中国鲁迅研究会会长林非先生时,终于恍然大悟!至此始知: “学者”也好,“大家”也罢,除了他们的赫赫大名外,那种由内在的睿智而泛透出的外表仪态之不凡气质,才是他们与众不同的精魂展示,所谓“大家风度”,盖此斑见!

颁奖之后,获奖者们纷纷上台与嘉宾合影。嘉宾中除林老外,还有解放军总政文化部原部长聂大朋、中国毛泽东诗词研究会常务副会长何火任、中国艺术报社社长兼总编张虎、中国作协鲁迅文学院副院长孙武臣、中国传媒大学教授肖凤、中国音乐文学学会副主席石祥、北京市写作学会副会长王矢和中国散文学会写作中心主任邵建国先生等。因我下肢残疾,不愿与争,自然也就落在了最后。没有料到的是,当我看到别的嘉宾均已离席而去,林老也正欲转身的瞬间,他的余光一扫,似乎瞥到了正拄着拐杖拾级而上、珊珊来迟的我之后,竟是笑盈盈地停在原地,目迎着我的到来。

关于这帧照片,后来曾在给林老的信中写道:“有幸与您合影,实为幸中之幸!自分别以来,每当想起您以硕大的臂膀拥揽着我的那一时刻,瞬间便有一股热流涌贯我的全身——试想,一个只有小学文化、并在少年便已致残的苦命的孩子,而今己是年届古稀、己有半个多世纪“资历”的中华文化的寻梦者、‘追星族’,哪里会想到,居然能够站在领奖台上,并与学界泰斗合影留念呢?只有您,林老!……”今天,就在撰写本文的此时,我激动的泪水,宛若激流余波似地盈眶而出,点点滴滴,在稿纸上留下了斑斑湿印……

林非先生是箸名学者和作家,他在鲁迅研究、散文理论以及创作上多有建树,在这些领域,是“文革”之后新时期承前启后、开一代新风的杰出人物,也是中国现代文学专业继李何林、王瑶等前辈之后的第一位博士生导师,更是早已蜚声文坛与海外的学界泰斗。有鉴于此,自我从北京回来以后,曾为可否冒昧地给林非先生写信求教而犹豫了很长一段时间。因此,当我连同习作寄往北京后,便每以林先生年迈事忙,或不屑与顾与交而自解自慰。谁知,又一个没有料到的是,因为寄给林老信件的地址不太准确,所以虽然几经碾转送到先生处后己过了较长一段时间,但是我却很快便收到了先生的赐函。我万分惊喜之际,却又深感曾经“每以”而自疚窃愧!拆封拜阅,只见那简洁而深重、哲理而情浓,看似朴实平淡、实为字字珠玑的意蕴耐究的话语,令人感动,让我心荡!试问,当今文艺界所谓的“明星”、“大腕”,有几个能做到为一个风烛残年的业余文学爱好者亲笔回函,而又情深意浓地谆谆教导呢?因此,当我看罢信之后,除了激动之外,刹那间的另一感慨则是:这才是我心目中最具“大师”风度的 “大腕”!是当今那些被年轻人追捧的所谓的“大腕”们岂可与之比肩的“大腕”!是颇具鲁迅遗风的、显现大师凤范的、当之无愧和受人尊敬与爱戴的真正意义上的“大腕”啊!

来信的开头部分写道:“拜读华翰,快哉!勤奋写作之精神,令人感动!”我想,此虽为鼓励之语,已觉甚幸。但是,当看到信中“盼多接触人生,多读书(包括中外之优秀散文),多思考,多练笔,一定会愈写愈好……”的“四多”教导时,第一感觉似属平常之语,并未特别在意。我想,自己已是历经日冠占领、民国时期、新中国诞生的“三朝元老”,接触人生,应不算少;虽少小失学,但杂七杂八的书也读了很多;至于思考和练笔,也均在实行。所言“四多”,对年轻人来讲,理应多多;但对一个老人来说,何须再多呢?面对着“四多”,费解之余,着实让我思索了很久很久……

然而,千思之下,必有其解;万索之后,必得其悟。原来,这个“多”字的量词里面,还蕴藏着“质”和“新”的别义呢!因为不论是“接触人生”,还是“读书”、“思考”和“练笔”,仅有数量上的“多”是远远不够的。所以,这个形式上的“多”,还略显浅薄,必须要把“量变”提升到“质变”,才能使“多”变得深厚起来,才能涵盖这个“多”字的本质含义。而“新”字又作何解呢?对我来说,只有一讲:尽管由于年纪大的缘故,“四多”也还将就说得过去。然而,那只是以往的“旧多”,尚需“新多”来不断补充,才可使“多”的蕴涵更加丰富和饱满。由是,我终于悟出,只有探知到“多”字的“质”的深厚和不断进行“新”的补给,我们才能在时代变革、社会发展的进程中,做到与时俱进而不会落伍;才能在当今,为盛世讴歌,为时代呐喊,为和谐助阵,为幸福欢唱!所以,自从悟出“四多”内含以来,我虽然在“多练笔”上未遵师嘱,殊觉遗憾之外,却在另几个方面不仅努力,而且有了一定程度的收获。若说“读万卷书”实不敢言,但“行万里路”则使老朽有机会接近人生与社会,大开了眼界。尝闻“厚积薄发”乃上进之道。我以暮年残疾之身,虽无建功立业之力,却希望在夕阳无限好的今天,愿借落日的余晖,映染出灿烂的黄昏!为此,当遵师训而为之,照师愿而行之,永记心间,矢志不渝!

于是,在面对林老的尊容,重温先生的教诲之际,情之所至,诚以一帧照片为始,一纸书信为终,切表对我所崇拜敬仰的老师和文学大师林非先生的不弃与识和真情教诲的感激!

(本文己在由中国散文学会编辑出版的《当代写作》杂志创刊号发表,己被收入《中国散文家代表作集》,获得“中华颂”全国文学大赛一等奖)

(责任编辑:百合) |

织梦二维码生成器

------分隔线----------------------------