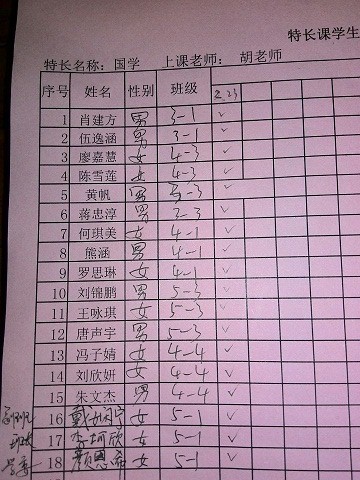

在船山国学院元培公益班上完课,回家的一路上,临睡前,都在思索孩子与国学的关系。直到失眠,促使笔者写这篇教学心德。 船山国学院元培公益班课堂现场(欧阳荣薇 摄影) 心德的德字不仅不是别字,简直是太对路了——心德可以涵盖心得,高雅的可以涵盖通俗的,反之则行不通。心德这个词是我从皇皇巨著《船山遗书》中撷取的,其中的《张子正蒙注•参两》中说:“因天化以推心德之主宰,尤学者所宜尽心也。”船山另有名句:“天地之德不易,天地之化日新。”可以互参。朱熹说:“德者,得也,行道而有得于心者也。据德则道得于心而不失。”船山诠释说:“有得于天者 ,性之得也;有得于人者,学之得也。”《周易》中说:“天地之大德曰生”。天地之德,指的是生生之德。此德宏大悠久,使我们人类不得不敬天畏地,为何中国传统婚礼仪式首个程序是拜天地?答案不言可喻。《周易》和《诗经》中出现的名句组合:“乾坤定矣,钟鼓乐之”,至今悬于中国人新婚大喜的厅堂之上,那穿越数千年而来的钟鼓和鸣依旧令人怦然心颤。 本次课程我选了《何谓大学三纲》这个主题,备课参考资料有王船山《读四书大全说》、《四书训义》等。听课者是小学三到五年级学生,这让我的压力不小。有关这个主题,我曾经对某单位平均学历在大学以上的成年人讲过,效果不理想。然而这次大大出乎我的意料。 大学的三纲只有九个字,加上三个强调用字“在”也就十二个字。我板书领读之后,同学们一分钟左右就背出来了:在明明德、在新民、在止于至善。 课堂导入的故事,我选取了杨震拒金的故事。课堂聚焦在讨论杨震为何能拒绝王密深夜行贿的十斤黄金。学生不能答但很好奇。我于是解释:杨震的心,就是具有光明德性的心,因为光明正大,所以震慑了王密,让他面红耳赤而归。我进一步运用直观教学,拉开教室的日光灯开关,举一反二的开导学生:为何电灯可以来电即亮?而煤油灯、蜡烛却不能?学生回答,只有电灯才可以通电。我肯定学生的回答之后运用类比法总结:所以说“明明德”就好像是“电电灯”,只有具备光明德性的心才可以让他们一次次重放光明,王密之所以会面红耳赤、知错而退,就是他的心还是具有光明德性的,只不过腐败的社会风气犹如夜幕遮住太阳一样,一时让他在黑暗里行走。 接下来,读《大学》的第二章,我让大家找出三句帝王名言中相同的一个字,大部分同学都找出来了:明。问他们意思,也都知道是“使……光明”。我接着导读:你是太阳,你就能给人温暖和光明;你是墨汁,就可能使人身上沾上墨汁。正能量传递正能量;负能量传递负能量。这就是国学中的常说的近朱者赤,近墨者黑。 读《大学》的第三章,戴娴宁同学心细眼尖,还没等我提问,就举手告诉我,这段也是三句名言,每句也有一个相同的字:新。我大大表扬了她,说这就叫举一反三的能力,课堂上积极思考问题、提出问题,是我们增进学问的关键,学问学问,不懂就问,多学多问。新的意思,一些潜力学生也能仿照前面的明字,解释为“使……崭新”,“使……焕然一新”。我接着阐发:新民,就是让自己的光明德性去熏陶他人,让他人的心灵也随时去旧存新。这也就是王船山说的,习总书记引用的“新故相推,日生不滞”的意思。 在讲到“与国人交,止于信”时,我带大家重温曾子杀猪的故事。把宗圣曾子和他妻子的修养境界做一对比,同学们纷纷点赞说一不二、恪守诚信的曾子,而否定和稀泥、骗人图一时功利的曾子妻子。最后我幽默的总结:曾子看重的是人才的成长,曾妻仅仅为的一只小猪的成长。大家都笑了。  船山国学院元培班部分孩子名录 最后自由提问环节。李珂欣同学提出“如切如磋、如琢如磨”这两个成语不太理解。我不急于回答,而是说,这样笼统的提问不太好。她的同桌颜恩希同学马上再问,这两个成语中有四个“如”字,说的意思是一样的吗?我立即表扬她,思考问题进了一步;接下来,冯子婧同学举手了:切磋、琢磨是两个词语,肯定不是同一意思,何况课文里还作了分别的解释呢!一个是道学,一个是自修。只不过对道学和自修我也不太理解。我惊喜万分,一个小学四年级学生分析问题能如此循序渐进、步步深入!收集了三个问题后,我作了统一的解释:切磋、琢磨这两个词都是诗经中的原创词汇。切磋,古代原本指的是加工动物的角,需要用到锉刀之类去来回切割,这就是对你问我答式的交流学问的一种形象比喻,所以叫道学,古代又叫“道问学”,意思是求道求学离不开“问”。我们刚刚学习过论语的第一章第一段,“有朋自远方来”,孔子为何会快乐呢,就是因为有新朋友和他讨论学问了。切磋,也就是讨论的意思。琢磨讲的是自修,也就是论语中的“学而时习之”。原本,古时加工玉石之类,需要钻孔打磨,所以叫琢磨。后来,创作诗经的才子就将它用来比喻一个人钻研学问的状态,也非常形象贴切。在听我解说完后,颜恩希马上回应:“老师,我终于明白为何磨砺两字为何都有石字做偏旁了。我们要做学问,也要像石头那样自己主动磨砺!”我伸出两个大拇指,朗声道:“对,玉石不琢不成器!”更让我惊讶的是冯子婧接下来的提问:老师,您说《大学》的三纲我记住了。《论语》有没有三纲呢?我说,你的问题提得太有水平了:论语的三纲就是我们刚学的第一章第一段,正好对应今天学过的大学三章,三个“不亦乎”对应三个“在”字。而“说(悦)、乐、君子“”这三个词则对应“明明德、新民、止于至善”三个。它们是不同语言环境下的异曲同工的表达。  课后,本文中四名勤学好问的孩子主动与授课教师井泉合影(王芳 摄影) 最后,我乘兴发挥,中华民族祖先对于文字的创造力真是太棒了!所以我们要学好国学,继承并发扬好祖先一代代传下来的智慧。 (责任编辑:相天) |